Новости

воскресенье, 08 февраля 2026

Калмыцкий научный центр РАН отмечает День российской науки: от изучения эпоса «Джангар» до передовой генетики

В преддверии Дня российской науки Калмыцкий научный центр Российской академии наук (КалмНЦ РАН) подводит итоги многолетней работы, демонстрируя уникальный синтез фундаментальных гуманитарных исследований и современных научных технологий. Центр, ведущий свою историю с 1941 года, сегодня является признанным лидером в области монголоведения и востоковедения, а его деятельность охватывает от археологических раскопок до цифровизации древних рукописей и этногенетических исследований.

За последние годы центр совершил качественный скачок в развитии. Знаковым событием стало создание в 2023 году собственного диссертационного совета по отечественной истории, что подтвердило высокий уровень научной школы. Молодые ученые активно защищают кандидатские диссертации, а сотрудники регулярно проходят стажировки в ведущих институтах страны, таких как Южный федеральный университет и Институт археологии РАН.

Особой гордостью центра являются его научные журналы. Издания «Oriental Studies» и «Монголоведение» входят в международную базу Scopus и имеют высокий квартиль Q1, что свидетельствует о мировом признании. Центр также издает «Бюллетень КалмНЦ РАН» (ВАК) и является соучредителем журналов «Новый филологический вестник» и «Новый исторический вестник», индексируемых в Web of Science.

Ключевые исследовательские проекты центра носят прорывной характер. Ученые завершили многотомную публикацию «Свода калмыцкого фольклора», впервые издав все 28 песен эпоса «Джангар». Историки выпустили фундаментальные труды о Великой Отечественной войне, внося вклад в сохранение исторической памяти. В рамках мегагранта успешно развивается направление популяционной генетики, где ученые расшифровывают ДНК калмыцких родов, подтверждая данные летописей.

Материально-техническая база центра соответствует высоким стандартам: работают современные генетическая и химико-экологическая лаборатории, оснащенные оборудованием уровня генетического анализатора Applied Biosystems. Собственная типография обеспечивает выпуск всей научной продукции.

Отметив более чем 80-летний путь от небольшого института до комплексного академического центра, КалмНЦ РАН продолжает выполнять свою миссию: служить Отечеству через сохранение культурного кода народов Евразии и внедрение передовых научных методов для решения задач национального масштаба.

пятница, 06 февраля 2026

Лекции наших социологов заинтересовали студентов

6 февраля младший научный сотрудник лаборатории социологических исследований Калмыцкого научного центра РАН Н. В. Бадмаева прочитала лекцию будущим экономистам университета.

Тема лекции — «Дисбаланс на рынке труда и образования» — вызвала живой интерес у аудитории. В ходе выступления Ноган Вячеславовна представила данные социологических исследований, раскрывающие основные противоречия между запросами современного рынка труда Юга России и компетенциями, которые получают выпускники вузов и ссузов. Особое внимание было уделено региональной специфике и тенденциям, актуальным для Калмыкии и соседних субъектов.

Студенты обсудили с лектором, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшем будущем, как меняются требования к soft skills и какие образовательные траектории могут минимизировать риски невостребованности на рынке труда.

Младший научный сотрудник лаборатории социологических исследований Калмыцкого научного центра РАН И. Э. Санджиева провела лекцию на тему «Малый бизнес на Юге России: особенности, тенденции и потенциал» для студентов первого курса экономического факультета. В своем выступлении Ирина Санджиева представила результаты актуальных социологических и экономических исследований, проводимых в регионе. Студенты узнали о ключевых тенденциях развития малого и среднего предпринимательства в Южном федеральном округе, специфике отраслевой структуры, а также о факторах, влияющих на бизнес-среду в нашей республике.

Лекция прошла в интерактивном формате: будущие бухгалтеры смогли задать вопросы о реальных кейсах развития малого бизнеса в республике.

Мероприятие стало наглядным примером успешного взаимодействия академической науки и высшего образования, направленного на подготовку востребованных, практико-ориентированных специалистов для экономики Калмыкии.

пятница, 06 февраля 2026

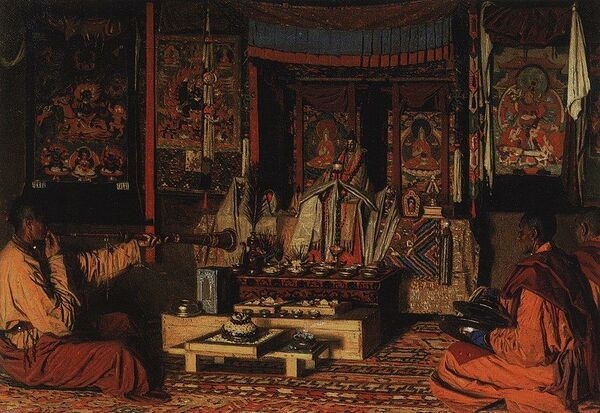

Исследование учёного из Калмыкии раскрывает детали интеграции буддийского духовенства в казачью структуру Дона

Доктор исторических наук Константин Максимов изучил религиозную политику Войска Донского в отношении калмыков в первой половине XIX века на основе архивных данных

Новое историческое исследование главного научного сотрудника КалмНЦ РАН Константина Николаевича посвящено одному из малоизученных аспектов прошлого – адаптации и развитию службы буддийского духовенства у калмыков-казаков в Области Войска Донского. Работа охватывает период от вхождения калмыков в казачье сословие до 1840-х годов.

Основной вывод исследования, основанного на архивных документах, заключается в том, что политика донской администрации в религиозной сфере была отмечена веротерпимостью. Её целью было не только обеспечение свободы вероисповедания, но и использование буддийских институтов для развития культуры, образования и содействия переходу калмыков к оседлости.

Изученные материалы, включая рапорт бакши (верховного ламы) Д. Ганджинова 1846 года, показывают конкретные механизмы этой политики. Так, в 1824 году Войсковое начальство инициировало оптимизацию сети буддийских храмов (хурулов). Главный бакша того времени Джомсх Хуцыков установил минимальный штат для отправления службы – 12 человек в каждом хуруле, что было официально утверждено. Это решение, как отмечается в документе, было продиктовано необходимостью «уменьшить, не уничтожая однако ж существующих хурулов» число духовных лиц.

Источники также проливают свет на роль духовенства в общественной жизни. В 1836 году гелюнг (лама) Джембо Ганджинов был включён в состав депутации Войска Донского, отправленной в Санкт-Петербург для выражения благодарности императору Николаю I за новое «Положение об управлении». Этот факт подчёркивает признанный статус буддийских священнослужителей в общей казачьей структуре.

Работа Константина Максимова, опираясь на архивные данные, уточняет имена первых главных бакш донских калмыков и детали административных реформ, внося вклад в восполнение пробела в истории полиэтнического региона Дона.

Исследование основано на анализе архивных документов, включая материалы Государственного архива Ростовской области (ГАРО).

четверг, 05 февраля 2026

Лекция на тему «Багатуты и олёты: в поисках ушедших ойратов (история и генетика)»

5 февраля 2026 г. на базе школы №18 г. Элисты сотрудником лаборатории генетических исследований Калмыцкого научного центра РАН Саналом Владимировичем Джагруновым была проведена лекция на тему «Багатуты и олёты: в поисках ушедших ойратов (история и генетика)» для учащихся 11 «Б» класса. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки и Неделе естественно-научных дисциплин, проводимой в школе. Учащиеся ознакомились с новейшими изысканиями калмыцких исследователей.

Ребята проявили живой интерес к представленному материалу, который сочетал в себе данные не только генетики и истории, но также лингвистики и этнографии. Исследователь рассказал об установленном глубинном этноисторическом родстве калмыков (ойратов) с другими народами Внутренней и Центральной Азии — бурятами и киргизами, представил оригинальные гипотезы и последние исследовательские выводы, подтверждаемые, в том числе, и лабораторными данными.

Отдельные слова благодарности выражаются администрации школы в лице директора Нямн Николаевны Цебековой, а также учителей Влады Владимировны Манджиевой и Цаганы Владимировны Дорджиевой за сердечное содействие в популяризации науки и результатов исследований ученых Калмыцкого научного центра РАН.

5 февраля 2026 г. на базе школы №18 г. Элисты сотрудником лаборатории генетических исследований Калмыцкого научного центра РАН Саналом Владимировичем Джагруновым была проведена лекция на тему «Багатуты и олёты: в поисках ушедших ойратов (история и генетика)» для учащихся 11 «Б» класса. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки и Неделе естественно-научных дисциплин, проводимой в школе. Учащиеся ознакомились с новейшими изысканиями калмыцких исследователей.

Ребята проявили живой интерес к представленному материалу, который сочетал в себе данные не только генетики и истории, но также лингвистики и этнографии. Исследователь рассказал об установленном глубинном этноисторическом родстве калмыков (ойратов) с другими народами Внутренней и Центральной Азии — бурятами и киргизами, представил оригинальные гипотезы и последние исследовательские выводы, подтверждаемые, в том числе, и лабораторными данными.

Отдельные слова благодарности выражаются администрации школы в лице директора Нямн Николаевны Цебековой, а также учителей Влады Владимировны Манджиевой и Цаганы Владимировны Дорджиевой за сердечное содействие в популяризации науки и результатов исследований ученых Калмыцкого научного центра РАН.

5 февраля 2026 г. на базе школы №18 г. Элисты сотрудником лаборатории генетических исследований Калмыцкого научного центра РАН Саналом Владимировичем Джагруновым была проведена лекция на тему «Багатуты и олёты: в поисках ушедших ойратов (история и генетика)» для учащихся 11 «Б» класса. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки и Неделе естественно-научных дисциплин, проводимой в школе. Учащиеся ознакомились с новейшими изысканиями калмыцких исследователей.

Ребята проявили живой интерес к представленному материалу, который сочетал в себе данные не только генетики и истории, но также лингвистики и этнографии. Исследователь рассказал об установленном глубинном этноисторическом родстве калмыков (ойратов) с другими народами Внутренней и Центральной Азии — бурятами и киргизами, представил оригинальные гипотезы и последние исследовательские выводы, подтверждаемые, в том числе, и лабораторными данными.

Отдельные слова благодарности выражаются администрации школы в лице директора Нямн Николаевны Цебековой, а также учителей Влады Владимировны Манджиевой и Цаганы Владимировны Дорджиевой за сердечное содействие в популяризации науки и результатов исследований ученых Калмыцкого научного центра РАН.

четверг, 05 февраля 2026

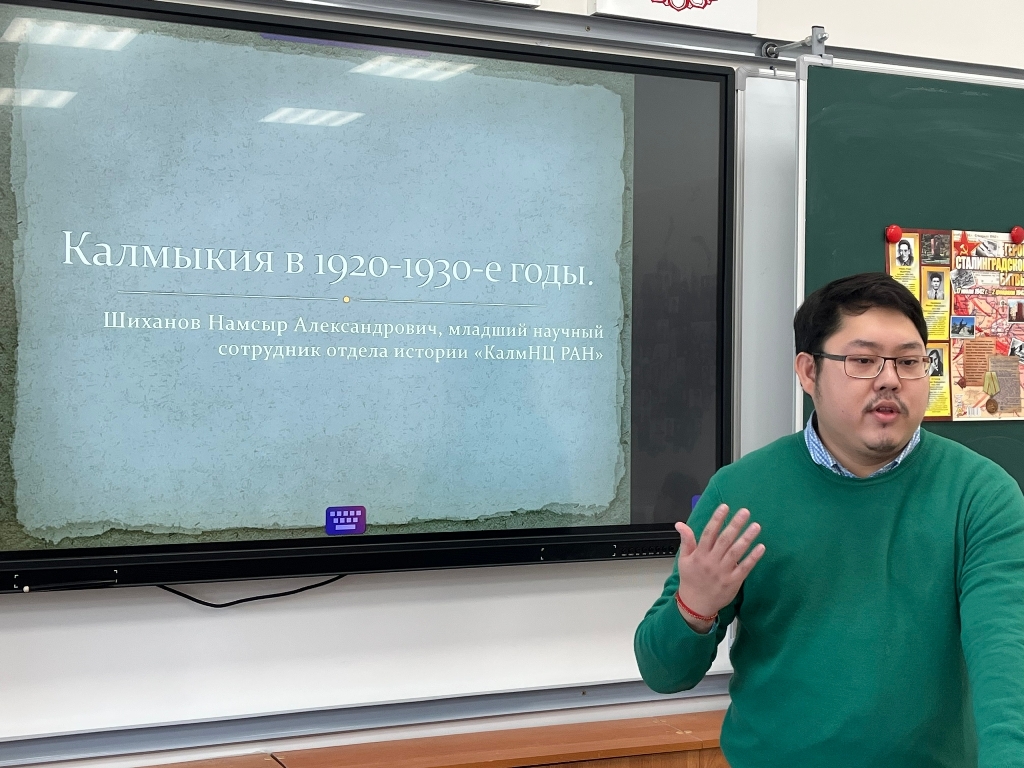

Малоизвестные страницы истории калмыцкого народа

5 февраля младший научный сотрудник отдела истории КалмНЦ РАН Н. А.Шиханов провел лекцию на тему «Калмыкия в 1920-1930-ые гг.» для учащихся 10 «Г» класса Элистинского лицея. Мероприятие было приурочено ко Дню российской науки. Лицеисты ознакомились с малоизвестными страницами истории калмыцкого народа. В ходе оживленной беседы участники затронули вопросы создания Калмыцкой автономии и развития экономики, образования и медицины в предвоенные годы, предшествующие Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Особое внимание привлекли фотографии довоенной Элисты. Отдельные слова благодарности выражаются учителю истории и обществознанию К. Э. Манцевой.

четверг, 05 февраля 2026

О подвиге калмыцких воинов в Сталинградской битве

5 февраля 2026 года, в преддверии Дня российской науки, на базе Русской национальной гимназии им. Сергия Радонежского кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела военной истории Калмыцкого научного центра РАН В. Н. Очир-Горяева провела лекцию на тему «Безвозвратные потери участников Великой Отечественной войны, призванных из Калмыцкой АССР, в Сталинградской битве».

В ходе выступления лектор подробно осветила героический и трагический вклад воинов из Калмыкии в одну из ключевых битв войны. Слушатели узнали о тяжелейших боях на дальних и ближних подступах к Сталинграду, где сражались и погибали сотни бойцов, призванных из степной республики.

Особое внимание было уделено личным историям известных участников битвы. Лекция сопровождалась презентацией с редкими фотографиями, документами из архивов и картами боевых действий, что позволило наглядно представить масштаб и трагедию событий.

среда, 04 февраля 2026

КАЛМЫЦКАЯ ПОЭЗИЯ ХХ-XXI ВЕКОВ В ФОЛЬКЛОРНОМ АСПЕКТЕ

На эту тему сегодня, 4 февраля 2026 года, состоялась лекция доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Калмыцкого научного центра РАН в рамках декады российской науки. Студенты 1-4 курсов Института калмыцкой филологии и востоковедения Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова познакомились с трудами исследователя по истории отечественной литературы, с тремя монографиями: «Калмыцкая поэзия ХХ века: поэтика лирических и лироэпических жанров малой формы» (Элиста: КалмНЦ РАН, 2021), «Сибирская ссылка (1943–1957) в калмыцкой и русской литературе» (Элиста: КалмНЦ РАН, 2024), «Калмыцкая поэзия ХХ – начала XXI вв.: поэтика лирических и лироэпических жанров малой формы в фольклорном аспекте» (Элиста: КалмНЦ РАН, 2025).

Римма Михайловна также рассказала о ситуации в современном литературном процессе России, о профессиональном стандарте писателя, о проекте переаттестации писателей, о создании единой писательской организации под эгидой «Союза писателей России», о Калмыцком региональном отделении Союза писателей России.

С интересом слушали студенты размышления ученого о научном труде исследователя, о специфике изучения национальных литератур на языке оригинала, о проблеме перевода произведений национальных писателей, о литературных мифах и заблуждениях, о необходимости знания отечественной культуры.

среда, 04 февраля 2026

Лекция на тему «Экономика Мировой системы социализма»

4 февраля 2026 г. в рамках Недели науки состоялась лекция научного сотрудника Калмыцкого научного центра РАН Н. А. Каманджаева на тему «Экономика Мировой системы социализма» для студентов 2 курса гуманитарного факультета КалмГУ им. Б. Б. Городовикова.

В течение лекции Н. А. Каманджаев попытался раскрыть для слушателей феномен социалистической экономической интеграции. Так, было указано на неоднозначное восприятие этого термина в историографии, подчеркнуто, что в советское время данный историографический конструкт использовался во многом в идеологических целях, в то время как сегодня ученые на основе архивных источников объективно шаг за шагом воспроизводят различные страницы экономического сотрудничества социалистических стран.

Отдельный акцент был сделан на истории Совета экономической взаимопомощи, межправительственной экономической организации социалистических стран. Лектор рассказал об истории этой организации, ее структуре и функциях, а также определил ее роль в экономическом сотрудничестве между социалистическими странами как универсальной переговорной площадки.

Кроме того, Н. А. Каманджаев рассказал о том, каким образом происходило экономическое сотрудничество между странами с плановой экономикой. Данный аспект вызвал живой интерес слушателей, ввиду того, что порядок внешней торговли соцстран крайне сильно отличался от того, как торгуют между собой сегодня страны с рыночной экономикой. В заключение лекции был сделан вывод о том, что именно двусторонние связи играли главную роль в экономике Мировой системы социализма.

Выражаем слова благодарности руководству гуманитарного факультета О. Н. Абеевой и Н. А. Акименко за предоставленную возможность популяризировать результаты научных исследований.

вторник, 03 февраля 2026

Студенты-историки знакомятся с археологической работой ученых КалмНЦ РАН

3 февраля 2026 г. в рамках недели, посвященной Дню российской науки, состоялась лекция младшего научного сотрудника отдела археологии и антропологии Калмыцкого научного центра РАН Л. А. Бебмеевой для студентов Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.

Студенты 1 курса познакомились с работой в Хранилище остеологических материалов Калмыцкого научного центра РАН. Любовь Алексеевна рассказала об антропологической коллекции КалмНЦРАН, которая состоит из костных останков более полутора тысяч индивидов. Материалы происходят из курганных погребений, раскопанных на территории Республики Калмыкия с начала 60-х гг. прошлого столетия до 2025 г. и датируются от эпохи бронзы до позднего средневековья.Учащимся было рассказано, как систематизация и анализ костных останков человека и животных способствуют дальнейшему изучению собранных здесь палеоантропологических и археозоологических материалов.